1. MR活動の変化と限界

1-1. MRの役割と伝統的な価値

MR(Medical Representative)は、医師に対する製品情報提供の最前線に立つ存在として、長年にわたり製薬企業の営業活動を支えてきました。かつては、担当エリアの医療機関を毎日訪問し、医師と挨拶を交わし、会話を重ねながら信頼関係を築いていくことが、営業の基本でした。

MRが医師と個人的な信頼関係を築くことで、製品に対する理解や信頼を得るという「人」による情報伝達が、大きな価値を持っていました。いわば、MRという存在そのものが情報チャネルであり、信頼の証でもあったのです。製品の処方理由を直接聞いたり、患者背景の傾向を共有したりと、情報は双方向であり、生きた会話の中で多くが行われていました。

しかし、この“人に依存した関係性”は、実は同時に再現性の低い方法でもありました。ベテランMRと新人MRでは、同じ資料を使っても成果に大きな差が出る。属人的な活動が、そのまま成果に直結する構造は、時代の変化に対して脆弱でした。

1-2. 社会的・制度的変化による影響

このようなMR中心の構造に大きな転換をもたらしたのが、医療制度と社会環境の変化です。とりわけ、医師の「時間」に対する考え方が顕著に変わりました。

診療報酬改定による効率化圧力、働き方改革による業務時間の制限、さらにはパンデミック下での感染対策としての訪問制限。こうした複合的な要因によって、医師が外部の人間と面談する時間はどんどん限られていきました。

MR側としても、訪問のたびに受付で待たされ、面会できても数分。しかも、その数分で話せる内容は限定的で、医師の忙しさに配慮して空気を読みながら話題を絞らなければなりません。結果として、訪問の回数が減ると製品の情報更新の機会も減り、「知らなかった」「聞いていない」といったコミュニケーションギャップが生じやすくなります。

さらに、企業倫理や法令順守の観点からも、MRの活動は制限が強まりました。誇張した訴求、過度なインセンティブ提供、偏った情報提供などの課題に対する監視が強まり、話す内容・伝え方もより慎重さが求められるようになっています。結果として、かつて自由度の高かったMR活動は、制度と空気の両面から制限を受けているのです。

1-3. ニーズの多様化と情報の専門性

一方で、医師の側にも変化が起きています。特に若手〜中堅世代の医師を中心に、「情報は自分で調べるもの」「必要なときに、自分のタイミングでアクセスしたい」という傾向が強まっています。

その背景には、ネットリテラシーの高さやスマートフォンの活用、オンライン学会やeラーニングの一般化があります。情報はMRからだけでなく、製薬企業の公式サイト、医師専用の情報プラットフォーム、SNSや動画サイトなど、多様なチャネルから取得することが当たり前の時代になりました。

加えて、医師が求める情報の質も変わってきました。単なる製品のスペックではなく、治療戦略の中でどう位置づけるか、他剤との使い分けはどうか、どんな患者層に向いているのか——。現場で直面している課題に即した、文脈ある情報を求める声が高まっています。

こうした多様で高度なニーズに対して、MRが一人で応えるには限界があります。専門性の高い疾患や製品であればあるほど、MR個人のスキルセットに依存することになり、情報の網羅性や正確性にばらつきが生まれてしまいます。

1-4. MR活動の限界と、それを補う手段としての発想転換

MR活動が直面するこれらの制約は、決してMRの能力や努力の問題ではありません。むしろ、時代と構造の問題です。だからこそ、MRの力を最大限に活かすためには、「人だけに頼らない仕組み」をつくることが重要になります。

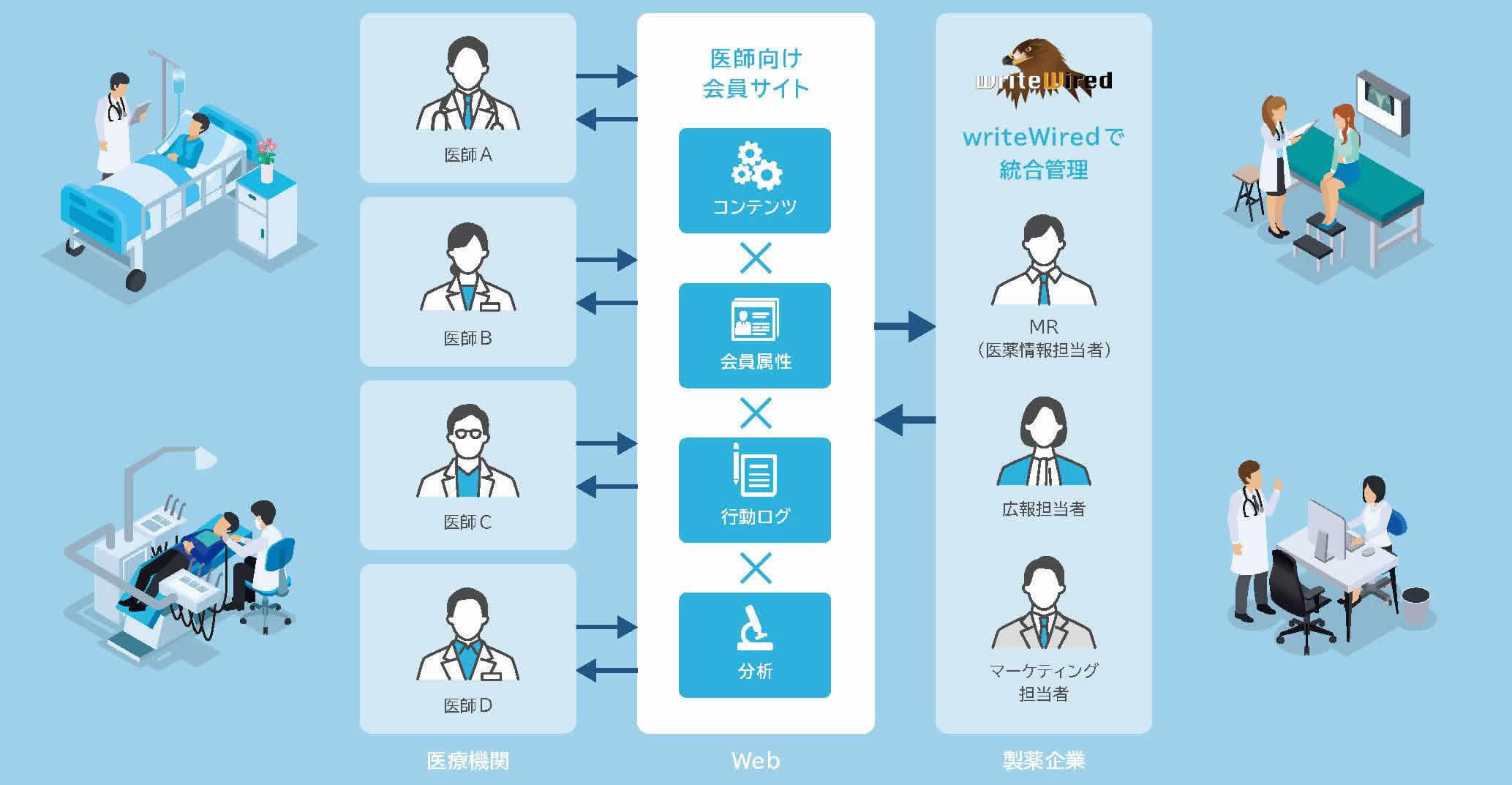

例えば、医師が求めるタイミングでアクセスできる製品コンテンツを、信頼できるオンラインプラットフォームで提供する。あるいは、MRが訪問前に医師の閲覧履歴を確認し、それに基づいた会話を設計することで、短い面談時間でも本質的なコミュニケーションが可能になる。

MRは「情報の伝達者」から「医師の意思決定を支えるナビゲーター」へと役割を進化させる必要があります。そのためにも、MR活動を“主役”として支える仕組み——すなわち、デジタルチャネルとの連携・補完こそが、次の時代のMR像を形づくるカギになるのです。

2. コロナ以降の医師の情報接点

2-1. 「必要なときに、必要な情報を」:情報接点の自律化

2020年以降、医療従事者の働き方や情報の取り扱い方は劇的に変化しました。特に新型コロナウイルスの感染拡大によって、対面による情報提供が制限された結果、医師たちは「自分で情報を取りに行く」スタイルに移行せざるを得なくなりました。

この“自律的な情報接点”の確立は、元には戻らない不可逆的な変化です。医師は、自身の診療スケジュールや専門領域、個人的関心に合わせて、最適なタイミングで必要な情報を選び取りたいと考えるようになったのです。製薬企業の情報提供活動も、それに合わせた柔軟性と即応性が求められるようになりました。

2-2. 情報チャネルの多様化と使い分け

では、医師はどのようなチャネルをどのように使い分けているのでしょうか? 以下はその主な傾向を整理したものです:

| チャネル種別 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| 医師向け会員制サイト | 製品情報、適正使用ガイド、FAQ | 24時間アクセス可能/メーカー公式/信頼性が高い |

| 学会・講演動画(オンデマンド) | エビデンスの確認、臨床研究の把握 | 隙間時間で視聴可能/症例解説に人気 |

| 医師向けニュースポータル | 医療制度・薬価・診療報酬の動向など | 専門編集者によるキュレーション |

| SNS(X、Facebook、LinkedInなど) | 他医師の所感・リアルな使用感/議論 | 情報の鮮度が高く、反応も得られやすい |

| YouTube・Podcast | 解説コンテンツ、経験談、治療戦略紹介 | 声や顔で伝わることで理解が深まりやすい |

このように、医師は複数のチャネルを目的別に使い分ける“情報行動のマルチチャネル化”を遂げています。

2-3. 「質」と「文脈」を重視する理由

情報が豊富になればなるほど、「自分にとって価値ある情報とは何か」を見極める目が重要になります。医師たちは、以下のような観点で情報の“質”と“文脈”を判断しています:

- その情報は、診療現場で直面している課題に即しているか?

- 自分の専門と合致しており、臨床判断の参考になるか?

- 科学的根拠が明示されており、信頼性が担保されているか?

- 「誰が」「どの立場で」語っている情報か明確か?

例えば、単なる作用機序の説明よりも、「こんな高齢患者にはこう使う」「この併用薬がある場合には注意が必要」といった“ケースに基づいた実践的知見”の方が遥かに評価されます。これは、コンテンツが単なる情報の断片ではなく、「使える知識」である必要があることを意味します。

2-4. 情報接点の連続性とハイブリッドな体験設計

リアルとデジタルの役割は明確に分けられるものではなく、むしろ一人の医師の中で有機的につながっていくべきものです。たとえば:

- 医師がある製品の臨床データをWebで事前に確認し、

- 疑問点をMRとの面談で整理・確認し、

- その内容を学会の講演やSNSの医師コミュニティで再確認・共有する

といったように、一つの情報が複数の接点で“補完されていく構造”が望まれています。

製薬企業に求められるのは、この行動の連続性を妨げず、むしろ自然な流れとして設計すること。たとえば:

- 医師が閲覧したコンテンツをMRが事前に把握しておくことで、

- 面談時には「続きを話す」「現場での活用に絞って話す」

といった“インテリジェントな連携”が可能になります。

2-5. 医師側の主導権と企業の対応課題

明らかなのは、情報接点における主導権は医師側に移ったということです。医師のニーズに即して、どのタイミングで、どのようなチャネルで、どのような文脈で情報を提供できるか。それが企業の競争力を決める時代になりました。

この変化に対して、以下のような課題が企業側には残されています:

| 項目 | 旧来型の課題 | 対応の方向性 |

|---|---|---|

| 情報設計 | 製品単位・資料単位での構成 | 医師の臨床課題・関心テーマ別で構成 |

| 提供タイミング | MR訪問のタイミングに依存 | 医師の行動ログを起点に最適化 |

| 接点把握 | 面談記録中心/デジタル未連携 | オンライン行動データとリアル活動の統合 |

これらを克服するためには、「チャネルの整備」だけでなく「行動設計の視点」が不可欠です。

まとめ:行動を起点にした設計へ

コロナ禍をきっかけに、医師の情報行動は“自律的・文脈的・連続的”になりました。これからの製薬企業には、医師の行動を起点とした情報設計・接点設計が求められます。その実現こそが、デジタルを「Beyond MR」の起点とする最大の意義です。

3. デジタル活用による継続的なリーチの可能性

3-1. 「一度きり」では終わらない:医師との関係性の再構築

MR活動は従来、訪問=情報提供という“瞬間的な接点”に依存していました。しかし医師の情報行動が能動的かつ多様化する中で、単発の訪問や資料提供では十分な価値を提供できなくなっています。

医師にとって、ある製品に関する理解や信頼は「一度の説明」では決して形成されません。時間をかけて情報を得て、周囲の声を聞き、自分の中で整理する——そうしたプロセスを支えるには、「断続的で連続性のある接点」が必要です。

この点において、デジタルチャネルは“時間と場所の制約を超えた継続的な関係性”を実現する手段となり得ます。単なる情報提供の補助ツールではなく、関係性の“持続装置”として再定義されるべきフェーズに入りつつあります。

3-2. デジタルチャネルの特性を生かした設計とは

継続的なリーチを実現するためには、チャネルごとの役割を明確にした情報設計が不可欠です。以下は、代表的なチャネルを軸に整理した表です:

| チャネル種別 | 医師への価値 | 運用のポイント |

|---|---|---|

| 医師向けWebポータル | 欲しいときにアクセスできる自己完結型情報源 | 診療現場からも閲覧しやすい構成・UX設計 |

| パーソナライズメール | 関心を“思い出させる”トリガー役 | 開封率・クリック率から関心の濃度を測定 |

| オンデマンド動画 | 隙間時間に深い理解が得られる/講演補完 | 時間軸・視聴完了率のログで関心を可視化 |

| eディテーリング | MRと資料を共有しながら深掘る場 | 面談ログとデジタル行動の連携が鍵 |

それぞれのチャネルは単独ではなく、相互に作用する“エコシステム”として活用することが、継続的リーチを支える基盤となります。

3-3. 行動ログによる「関心の温度」可視化とスコアリング

行動ログを活用することで、これまでは見えなかった「医師の関心の変化」や「次のアプローチの適切なタイミング」が見えるようになります。

例:

- 閲覧頻度×コンテンツの種類 → 関心の強さ(例:3週間で3回、製品Bの副作用関連動画を視聴)

- 滞在時間とページ深度 → 情報の咀嚼度(例:FAQページの滞在が平均1分以上)

- メールの開封・クリック履歴 → 反応パターンの推定(例:学会直前は開封率が急上昇)

これらの情報はスコアリングすることで、「誰に」「何を」「どのように」届けるかの判断を、感覚ではなくデータドリブンに変えることができます。

| ログ指標 | スコアの意味 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 高頻度閲覧+動画完視聴 | 興味・学習意欲ともに高 | 学術セミナー招待や活用事例を提案 |

| 開封のみ・閲覧浅い | 受動的関心層 | タイトル・訴求の見直し、再ナッジ設計 |

| アクセスゼロ | 情報接点として機能していない | チャネル・手段の見直しが必要 |

3-4. MR活動の変化:データを伴う対話へ

MRがこれまで蓄積してきた現場感覚や人間関係の構築力は、今後も貴重です。しかし、そこに“データに基づく事前準備”が加わることで、面談の質は大きく変化します。

従来の「訪問→紹介→反応観察」から、今後は以下のような流れが主流になるでしょう:

- 医師の閲覧ログやメール反応を事前確認

- 面談時に「すでに見た情報」の前提で会話を設計

- 対話で浮かんだ疑問をその場でWebに誘導 or 資料を即送付

- 面談後の行動ログも再取得し、次の接点の精度を高める

つまり、MRの対話は「コンテンツの入口」ではなく「意思決定の補助線」として再定義されるべきなのです。

3-5. 継続リーチの設計がもたらす変化と企業価値

継続的なリーチを設計するということは、「関係性の設計」に他なりません。製品の売上は、短期的な接触頻度ではなく、中長期における“ブランド信頼”と“臨床上の有用性の理解”によって決まります。

これにより、以下のような企業価値が醸成されます:

- 定期的な接点による“選ばれ続ける存在”としての地位確立

- デジタルとリアルを使い分ける統合力への評価

- 医師からのフィードバックの蓄積によるコンテンツ改善サイクル

継続的なリーチは、単なる「情報伝達」ではなく、「信頼の継続」と「企業価値の強化」につながる資産形成なのです。

まとめ:関係性を軸とした時代のリーチ戦略へ

もはやリーチは“広く届けること”だけを意味しません。誰に・いつ・どのように・なぜ届けるのかを設計し、「接点の体験価値」を最大化することこそが、これからの製薬マーケティングに求められる視点です。

その実現には、デジタルチャネルの技術進化だけでなく、MRを含むすべての顧客接点担当者が“つながりを育てる”という共通の価値観を持つことが不可欠です。

4. 今こそ「Beyond MR」の発想を

4-1. MRを否定するのではなく、進化させる

「Beyond MR」という言葉には、「MRを乗り越える」「MRを超える」といった語感があるかもしれません。しかし本質的には、“MRを補完し、進化させる”という意味合いが込められています。

MRは今もなお、医師との信頼構築という点でかけがえのない存在です。人と人との対話、空気を読む力、ニュアンスを伝える技術——それらはデジタルでは代替できません。

しかしその一方で、物理的制約や情報の網羅性、タイミングの最適化という観点では、MR単独ではカバーしきれない領域も明確になっています。だからこそ、リアルの強みを活かしながら、デジタルの柔軟性と拡張性を“足す”という発想が必要なのです。

4-2. 「Beyond MR」とは“融合”の発想

これからの医師リーチ戦略は、リアルとデジタル、個と集団、同期と非同期といった要素を「対立軸」として捉えるのではなく、「融合可能な構成要素」として再設計していく必要があります。

以下のように対比されがちな要素を、融合軸で再整理してみましょう:

| 対立構造 | Beyond MRにおける融合の視点 |

|---|---|

| MR vs デジタル | MRがデジタル情報の“文脈”を補完する |

| 対面 vs 非対面 | 面談は“確認と共感”、非対面は“蓄積と想起” |

| 一括配信 vs パーソナライズ | コンテンツ配信→行動ログ→個別化という循環 |

| 訪問計画 vs 行動起点 | ログや反応から接点の設計を行う |

このように「OR(選択)」ではなく「AND(組み合わせ)」の発想こそが、Beyond MRを体現する最も重要な思考法です。

4-3. Beyond MRがもたらす3つの視点転換

「Beyond MR」の本質は、戦略そのものの視点転換です。特に以下の3点が、従来との決定的な違いとなります:

-

接点主導から関係性主導へ

- 面談を「点の接触」から「線の対話」に変える

-

資料提供から意思決定支援へ

- 情報の“提供”ではなく、選択の“補助”という機能に変化

-

社内主導から医師主導へ

- 企業起点の情報整理から、医師起点の設計へ(行動ログ、関心、専門性)

この3つの視点は、単にチャネルを増やすだけでなく、リーチの“意味”そのものを再定義します。

4-4. 「Beyond MR」は単なる戦術ではなく、文化である

最終的に「Beyond MR」が機能するかどうかは、テクノロジーの有無ではなく、組織の文化的受容にかかっています。

- デジタルに対応できる人材の育成

- MRとマーケティング部門の共通言語の確立

- 医師中心の設計思考を共有する習慣

こうしたカルチャーがなければ、どれだけ高度なツールやチャネルを導入しても、Beyond MRは“絵に描いた餅”で終わります。

一方で、こうした文化が根付けば、MRという職種は単なる情報伝達者から、医師との共創者・関係性の設計者へと飛躍することができるでしょう。

まとめ:関係性を育てる時代の到来

今、製薬企業に求められているのは「伝える技術」ではなく「つながる技術」です。その技術とは、仕組みであり、発想であり、文化です。

Beyond MRは単なるプロジェクトではなく、関係性を長期的に育てるための“思想”です。変化を恐れるのではなく、変化を前提に新たな関係性をデザインしていく——その第一歩が、今、求められています。