1. 医師にとっての「成果」とは何か?

1-1. 成果とは“行動”と“実感”の結果である

医師が会員サイト上のコンテンツを「役に立った」と感じるとき、それは単に情報を得たという知識の充足だけではありません。診療における判断が確信を持って行えた、患者に対してよりわかりやすい説明ができた、自身の時間を有効に使えた──そうした“行動変容”と“実感”こそが、医師にとっての成果です。

成果は行動に現れます。新しい知見を取り入れて患者対応を変えた、外来中にサイトを思い出して資料を取り出した、学会で紹介された資料を保存してMRに相談した。これらはいずれも医師が「使いたくなる」「再訪したくなる」動機づけにつながる重要なシグナルです。

医師の行動変容例

| シーン | 医師の行動 | 成果の実感 |

|---|---|---|

| 診療中 | 症例解説を活用して治療方針を選定 | 判断の確信が深まった |

| 説明場面 | 資料を患者に提示し理解度が高まった | 時間短縮と信頼向上を実感 |

| 通勤中 | 動画で要点を学び、午後の面談に活かす | スキマ時間の有効活用 |

1-2. 成果は3つの価値軸で定義できる

医師にとっての成果は、大きく以下の3つの価値軸で整理できます。それぞれが異なるシーン・ニーズに結びついており、すべてをバランス良く設計することが重要です。

医師の成果を構成する3つの軸

| 成果の軸 | 目的 | コンテンツ例 | 測定指標(例) |

|---|---|---|---|

| 診療の質向上 | より良い治療判断・患者対応 | 症例動画、ガイドライン比較 | 記憶率、リピート率、アンケート評価 |

| 患者説明の効率化 | わかりやすく、短時間で伝える | 図解パンフレット、説明支援動画 | DL数、共有リンク利用数 |

| 情報収集の効率化 | 欲しい情報に早くたどり着く | ハイライトまとめ、検索補助付きQ&A | 検索離脱率、平均滞在時間 |

1-3. 成果を生むための「状況理解」と「場面設計」

同じ内容でも、医師がそれを「成果」として感じるかは文脈に依存します。コンテンツ制作では、「どんな状況で」「どのように使われるか」を想定する必要があります。

シチュエーション別:同じ情報でも求められる形式は異なる

| シーン | 目的 | 適した形式 | 提供例 |

|---|---|---|---|

| 学会直前 | 要点確認 | スライド要約/チェックリスト | 「最新トピック5分要点集」 |

| 外来中 | 患者説明補助 | 視覚資料/簡潔動画 | 「患者向け服薬ガイド図解」 |

| オンライン診療 | 遠隔支援 | 動画/説明テンプレ | 「自宅療養Q&A」ダウンロード資料 |

1-4. 成果を実感できる構造が「継続利用」を生む

医師がまたサイトを訪れたいと思うかどうかは、1度目の訪問で「自分の仕事に貢献した」と確信できるかにかかっています。つまり、“使って良かった”という実感が、そのまま再訪動機になります。

成果実感を支える設計要素

| 要素 | 内容 | 期待される行動 |

|---|---|---|

| コンテンツの記憶性 | 視覚要素・見出し・ラベル設計 | 「あれ、どこだっけ?」を防ぐ |

| 成果のフィードバック | 「この資料で助かりましたか?」アンケート | 満足の言語化とリピート促進 |

| 履歴と連動した再提案 | 過去閲覧→最新更新の通知 | 再利用・再接触の自然化 |

成果とは、医師がサイトを通じて“自分の診療が良くなった”と確かに感じること。その実感をいかに積み上げられるかが、医師との関係構築の第一歩になります。

2. コンテンツ分類の基本は「目的」「形式」「深度」

2-1. 「目的」で捉える:医師の“使いたい理由”に寄り添う

コンテンツ設計で最初に考えるべきは、「このコンテンツは医師にとって何のためのものか?」という目的軸です。医師の利用シーンは大きく分けて「学びたい」「調べたい」「伝えたい」の3つに分類できます。

医師の目的別分類

| 目的 | 説明 | 該当コンテンツ例 | 行動につながる要素 |

|---|---|---|---|

| 学びたい | 自身の知識アップデート・専門性強化 | 解説記事、eラーニング、専門家インタビュー動画 | 症例付き構成、資格更新支援、受講証明発行など |

| 調べたい | 診療中や相談前の即時確認 | 疾患Q&A、投与基準まとめ、製品早見表 | すぐ見つかる分類・検索、PDF化オプション |

| 伝えたい | 患者や他職種への説明支援 | 図解パンフ、説明動画、会話用スクリプト | 説明しやすさ、視覚補助、患者用DL可視化 |

こうした目的軸を前提に「探しやすさ」と「届け方」を設計することで、医師の“動機”に自然にマッチする導線を作れます。

2-2. 「形式」で応える:時間・場所に応じた最適な届け方

同じテーマでも、動画とテキスト、図とナビツールでは体験がまったく異なります。医師の行動環境(PC or スマホ、診療中 or 移動中)に応じた形式選択が鍵となります。

主なコンテンツ形式とその特性

| 形式 | 特性 | 適した利用シーン | 補足要素 |

|---|---|---|---|

| テキスト | 検索性・引用性に優れる | 深夜、診療前後、後日振り返り | セクション分け、太字・ラベルで要点提示 |

| 動画 | 直感的理解・印象付けに有効 | 通勤中、昼休み、短時間集中 | 1分以内のクリップも検討、倍速再生対応 |

| スライド/PDF | 保存・配布・院内共有に便利 | MR同行、施設内報告用 | DLリンク、印刷推奨設定、院内掲示用加工 |

| インタラクティブ(診療補助・ツール) | 情報の絞り込み・行動支援 | 現場対応中、患者前での確認 | チェック式問診・診療アルゴリズムなど |

形式ごとに「時間」「視聴環境」「利活用方法」が異なるため、同じ情報でも複数形式での出し分けや併設も有効です。

2-3. 「深度」で設計する:初学者〜熟練者までの受け皿づくり

医師の知識レベルや目的は一様ではありません。「誰でもわかる」だけでは足りず、「深掘りできる」設計も必要です。そこで「深度」に応じたレイヤー構造を意識することが有効です。

コンテンツ深度レベル(3階層構造)

| レベル | 特徴 | コンテンツ例 | 読了後の動き |

|---|---|---|---|

| 入門(ベーシック) | 初学者・非専門向け、要点のみ | 疾患概要、製品特徴まとめ、簡易Q&A | 他資料への導線、FAQリンク |

| 実践(スタンダード) | 日常診療の参考、実務に即応 | 症例解説、用量調整例、ガイドライン比較 | 印刷・保存、他医師との共有 |

| 専門(アドバンス) | 高度な判断支援・最新情報 | 論文レビュー、専門医解説、難治例対策 | MRへの相談、アンケート回答誘導 |

「深度」レベルは、タグや検索フィルターにも応用可能です(例:表示切替「標準/専門」)。また、ユーザーの閲覧傾向により自動でレベルをチューニングする仕組みも有効です。

まとめ:3軸を掛け合わせて構成する“マトリクス設計”

医師にとって本当に価値のあるコンテンツとは、「今の自分の目的・状況・レベルに合っている」ものです。そのためには、「目的」「形式」「深度」という3軸を掛け合わせてマトリクス的に設計することが最適解です。

たとえば:

- 「調べたい × 動画 × 実践レベル」→ 処方直前に見る短時間診療支援動画

- 「伝えたい × スライド × 入門レベル」→ 患者に説明するためのPDFパンフレット

このような整理は、コンテンツ制作側の「提供側論理」を医師の「利用者視点」へと変換する力になります。CMS設計やタグ設計にもこの分類軸を組み込むことで、より柔軟な出し分けやパーソナライズが可能になります。

3. 医師の関心を引く構成の工夫

3-1. 限られた時間の中で「目に留まる」ことの重要性

医師の可処分時間は想像以上に短く、何かを読むと決めるには“0.5秒”とも言われる第一印象がすべてです。そのため、コンテンツの最上部──つまりタイトルや冒頭文──には「即座に価値を伝える」構成が求められます。

読み手が直面する問いは、「これは自分に関係あるのか?」「読むべき価値があるか?」の2点です。この問いに即答できるよう、タイトル・リード・小見出しを設計することで、関心をつかむ確率が大きく高まります。

医師の関心を引くタイトル設計例

| タイトルパターン | 効果 | 実例 |

|---|---|---|

| 数字+メリット提示型 | 時間効率・実用性を強調 | 「3分で分かる●●薬の新知見」 |

| 疑問型 | 医師自身の臨床判断と重ねやすい | 「この治療法、いつ使うべきか?」 |

| 同業視点型 | 他医師の動向に関心がある心理を活用 | 「●●医に聞く、現場の使い分け術」 |

| 比較・要約型 | 忙しい医師が最も好む構成 | 「新旧ガイドラインの違い、ここだけ見ればOK」 |

“正しい”より“伝わる”構造を重視することで、限られた時間のなかでも価値を届ける入口が開けます。

3-2. 見出し構造と視認性:医師が“拾い読み”できる構成へ

読み始めると決めたあとでも、医師は全文を精読するわけではありません。「どこに何があるか」「自分が欲しい部分はどこか」を瞬時に把握できる構成が、読み続けてもらう鍵になります。

そのためには“拾い読みされる前提”でレイアウトを作ることが重要です。段落見出し、要点の強調、情報のまとまり感が、そのまま「信頼できるかどうか」の判断材料にもなります。

拾い読み構成を実現するポイント

| 構成要素 | 機能 | 設計上の工夫 |

|---|---|---|

| セクション見出し | 情報の区切りと目的の明示 | 疾患名・用途・診療場面などで絞り込む |

| 箇条書き | 要点の抽出と視線誘導 | 各ポイントを簡潔に、3~5項目が目安 |

| 太字・色分け | 情報の優先度を示す | 薬剤名、用量、日付などに限定使用 |

| インフォグラフィック | 一目で概要把握 | 相対表、タイムライン、チャート図など活用 |

こうした設計は、医師がスクロールしている数秒のうちに「役立つ」と認識させるための仕掛けです。

3-3. 「次の行動」を誘導する導線設計

医師がその場で読むだけでは終わらず、「次になにかアクションを起こす」構造になっているか──それが、成果につながる導線の本質です。

たとえば、資料を保存する、他者に共有する、MRと話す、別の疾患の情報を探す、アンケートに答える──こうした小さなアクションを生む“きっかけ”として、コンテンツ末尾の構成が重要な意味を持ちます。

行動を促す導線の配置例

| 行動喚起要素 | 表示タイミング | 実装例 | 誘導効果 |

|---|---|---|---|

| 関連リンク | 本文末・途中にも設置 | 「このテーマに関連する3本」 | 滞在時間と深掘り率の向上 |

| 保存・印刷ボタン | 本文上部・下部 | 「資料をダウンロード」 | 診療現場での再利用促進 |

| コメント・フィードバック欄 | 最下部 | 「この情報は役立ちましたか?」 | 次回改善や興味領域の把握 |

| MR連携・問い合わせ | 記事内 or サイドバー | 「●●についてMRに相談する」 | 営業接点創出・CRM接続 |

医師は“次の行動”を明確に提示されることで、単なる閲覧から「参加」へと意識が変わります。

まとめ:読み手の“時間”と“目的”に応える構成力

関心を引くコンテンツ構成とは、目立つ装飾や煽り文句ではありません。それは、読み手が求めていることに最短距離で応え、必要な情報を必要な形式で提供し、自然な流れで次の行動へとつなげる“構造的配慮”の積み重ねです。

医師は効率を重んじ、かつ質を見極めます。その両立を実現するには、構成力=編集力がすべてです。

「読ませる」のではなく「読みたくなる」、「伝える」のではなく「使いたくなる」──そうした発想に基づいて組み立てられた構成こそが、医師の関心を真に引きつける鍵となるのです。

4. コンテンツ制作と更新のワークフロー整備

4-1. 成果を支える“裏側の体制”が重要になる理由

医師向けのコンテンツで成果をあげるには、質の高い制作物と同じくらい、その背後にある運用体制が重要です。診療の合間にコンテンツに触れる医師にとって、「いつ見ても最新」「必要な情報が揃っている」ことが信頼につながり、やがて習慣化につながります。

一方で、更新の滞ったサイトや、誤情報のまま放置されたコンテンツは即座に信頼を失い、サイト離脱や再訪停止の原因になります。制作スピード・品質・正確性・更新頻度をどう両立するか──その鍵を握るのがワークフロー整備なのです。

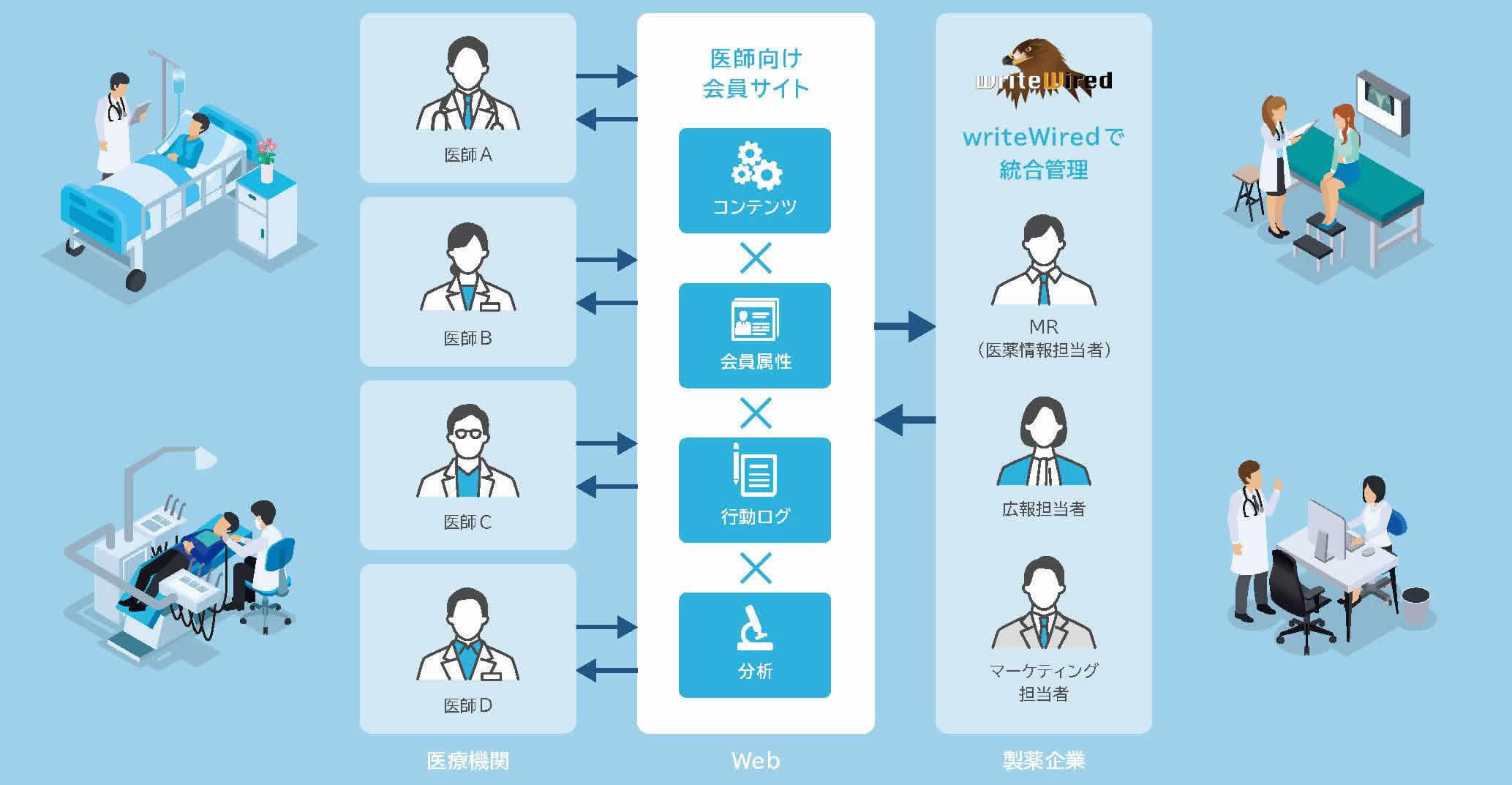

4-2. コンテンツ運用の全体フローと役割分担

医師向けコンテンツは、単発で作って終わるのではなく、「常に誰かが見ている」前提での体制づくりが不可欠です。特に医薬系は、法規制や監修ルールも多いため、役割分担とチェック体制を整えたワークフローが成果の前提条件になります。

コンテンツ運用モデル(医療系サイト向け)

| フェーズ | 主な業務 | 担当者(例) | チェック観点 |

|---|---|---|---|

| 企画・要件定義 | テーマ選定、スケジュール策定、対象読者設定 | マーケティング、学術企画 | 読者視点で有益か、今出すべき情報か? |

| 制作・編集 | 原稿作成、図表整備、スライド作成 | メディカルライター、デザイナー | 読みやすさ、視認性、エビデンスとの整合性 |

| 医学監修 | 内容の妥当性、表現の適切性確認 | 医師監修者、学術責任者 | 医学的根拠、薬機法順守、読解性 |

| CMS登録・校閲 | タグ付け、SEO調整、レイアウト検証 | CMS担当、品質管理者 | 表記揺れ、誤字脱字、デバイス対応 |

| 公開・配信設定 | 公開日設定、会員通知、MR連携 | 運用ディレクター、マーケティング | 公開タイミング、訴求文、告知の整合 |

このように、専門職の連携とシステマティックな流れを整えることで、一定品質以上のコンテンツを“安定的に”届けられるようになります。

4-3. 更新をルーチン化する仕組みの構築

“更新があるサイト”という印象は、ユーザーにとって大きな信頼要素です。医師は、見たときに「情報が古くない」「前回と違う」と思えた時点で、サイトの価値を再評価します。

しかし、そのためには担当者の属人的努力に頼らず、仕組みとして“回り続ける”ように設計する必要があります。

更新ルール設計のポイント

| 項目 | 意義 | 設計の工夫 |

|---|---|---|

| コンテンツ更新カレンダー | 更新の頻度と優先度を可視化 | 疾患領域ごとの更新月/キャンペーン連動 |

| 更新トリガーの定義 | 自動的な見直しを促す契機を用意 | 学会・制度改定・新薬発売などでフラグ |

| CMS上の更新フラグ | コンテンツごとの“更新日”や“推奨見直し時期”を設定 | タグやバナーで医師にも通知可 |

| 省力化テンプレートの整備 | 小規模な修正でも短時間で実施可能に | 定型レイアウト・文型・画像ガイドライン整備 |

運用設計で大切なのは「やれる人がやる」のではなく、「誰でも再現できる」状態を作ること。テンプレート化と仕組み化の積み重ねが、その鍵になります。

4-4. 更新後に“使われる”ための仕掛け

良いコンテンツも、見てもらえなければ存在しないのと同じです。更新が完了したあとの「見せ方」や「リーチ手段」が、成果に直結します。

たとえば、単なる「新着表示」では見逃されがちですが、「●●領域のトピックが更新されました」「この1分動画が今週の人気No.1」など、医師自身にとって“関係ある・有益そう”と思える通知設計が有効です。

更新通知と再訪を促す工夫

| 施策 | 実装例 | 効果 |

|---|---|---|

| 会員向けメール配信 | タイトル:『●●先生が注目|話題の資料が更新』 | 開封率・訪問数の向上 |

| サイト内ポップアップ | ログイン後のバナー通知|「あなたの関心領域で新情報」 | 診療前後の閲覧を促進 |

| MR経由リマインド | 訪問・面談時に資料を案内 | 関係性のある提示で行動転換が起きやすい |

| ランキング・タグ表示 | 人気順・新着順で一覧可視化 | 滞在時間・回遊率の向上 |

このように、「更新する」だけでなく「見せる/知らせる/使われる」までを含めた設計が重要です。

4-5. フィードバックと“運用改善”のサイクルを仕組む

すべての運用は、仮説→実行→振り返り→改善のサイクルによって成長します。コンテンツもまた例外ではなく、「公開して終わり」ではなく「使われてどうだったか」を見て、次に活かすことが不可欠です。

フィードバック活用の実務例

| 収集手段 | 対象 | 活用内容 |

|---|---|---|

| 閲覧ログ | コンテンツ単位・会員ID単位 | 滞在時間、離脱タイミング、回遊傾向の把握 |

| アンケート | 定期配信・ページ内設置 | 理解度・満足度・追加希望テーマの収集 |

| MRヒアリング | 面談・Web会議などでの定性情報 | 現場の反応、使い方の実態、ニーズ変化の兆し |

| フォーム問い合わせ | 自由記入形式でのフィードバック | 用語の分かりづらさや操作性の課題発見 |

分析結果は、次回企画・テンプレート改善・FAQ強化などに反映させることで、「使われる精度」が高まり、長期的な信頼と関係性を築く礎になります。

4-6. 成果を支えるのは“見えない設計”である

医師向けサイトの成果とは、アクセス数や資料閲覧数だけで語れるものではありません。それは、継続的に更新され、医師にとって「使える」「頼れる」存在として根付くこと──つまり、“更新が信頼”となる関係性の構築です。

そのためには、表層のデザインや文章だけでなく、見えない部分──企画、体制、テンプレート、通知、改善サイクル──といった構造のすべてが噛み合っている必要があります。

制作と運用は「仕事」ではなく「仕組み」。医師との継続的な接点を支える、その“背骨”としての設計を磨き上げることこそが、成果への最短ルートなのです。

5. 医師の「行動」を起こすコンテンツを設計する

5-1. コンテンツの目的は「理解」ではなく「行動」

医師向けの情報発信において、重要なのは単に「読まれる」ことではなく、「読まれた結果、行動が起きること」です。ここでの“行動”とは、薬剤の使用検討、資料の保存、社内での共有、MRへの問い合わせ、学会資料の活用など、臨床や判断に何らかの影響を与える一連の流れを指します。

つまり、コンテンツの設計とは「行動の設計」に他なりません。読み手がどのような背景や制約の中にいて、何を判断し、何を次にしようとするのか──その文脈に入り込み、行動のハードルを下げる設計が鍵になります。

5-2. 医師の行動を動かす“仕掛け”の設計

医師は論理的で、かつ忙しい存在です。そのため「論理的に納得できる+すぐ使える+信頼できる」情報でなければ、行動にはつながりません。

行動を起こすコンテンツの条件とは:

- 関係性のある文脈で提示されている(診療科・症例・患者背景など)

- 読むだけでなく“使える形”になっている(印刷・保存・提示が可能)

- 情報が整理され、すぐに判断できる(比較・図解・ポイント整理)

- 信頼できる出典と監修が明記されている

- 次にどうするかの導線がある(MR連携・問い合わせ・関連資料誘導)

たとえば、医師が学会帰りに「アップデートされた治療選択肢」を知りたい状況で、「比較表と用量早見表がセットでダウンロードできる」コンテンツは、まさに“行動を起こさせる”典型です。

5-3. サイト全体で“行動が生まれる設計”にするために

行動を生むコンテンツは単体でも効果がありますが、本来はサイト全体で連携すべき仕組みです。

行動を起こす設計=構造設計+運用設計

| 項目 | 役割 | 実装例 |

|---|---|---|

| 導線設計 | コンテンツから次のアクションに自然につなげる | 「関連資料」「MR相談はこちら」「診療補助ツールDL」 |

| フィードバック収集 | 行動が起きたか、なぜ起きなかったかを知る | 閲覧ログ・クリックログ・アンケート・MRヒアリング |

| パーソナライズ表示 | 医師ごとの関心に応じた内容を提示 | 閲覧履歴・専門領域・地域などを基に出し分け |

| 更新と通知 | 行動を促す「きっかけ」を作る | メール通知、会員マイページでの新着表示 |

行動設計は、コンテンツ制作者だけでなく、サイト設計者、運用者、データ分析者が連携してこそ成立します。

5-4. 「情報提供」から「支援」へ

医師は「読んで終わり」の情報を求めていません。忙しい日々の中で、診療判断や患者対応を“支援してくれる情報”こそが真に価値あるコンテンツです。

そのため、以下の視点で設計されるべきです:

- 読んだ内容を“現場で使う”ための構造(1ページで完結、図解、印刷対応)

- 患者説明にも転用できる“伝えやすい表現”

- 新たな判断を下す“根拠と比較”が明示されている

- 「自分の判断に近い」他医師の声が添えられている

これらを備えたコンテンツは、“読む”から“使う”へ、そして“共有・再訪”という連鎖へと広がります。

まとめ:行動を設計することで、関係が生まれる

医師向けサイトにおける最大の成果は、「行動の変化を生むこと」、そしてその積み重ねによって「信頼と関係を築くこと」です。

そのためには、“行動を誘発するコンテンツ”を点ではなく線と面で設計する必要があります。

- 医師の行動を想定し、その背景を踏まえた文脈で情報を届けること

- コンテンツから“すぐ使える形”にまで落とし込むこと

- その行動が連鎖するよう、サイト・運用全体で仕掛けをつくること

コンテンツは届けるものではなく、動かすもの──行動を起こす設計こそが、これからの医師向けサイトの最重要テーマとなるのです。