1. なぜ「反応されないメール」が生まれるのか?

医師向けの情報提供において、メールは依然として重要なチャネルです。しかし、せっかく作成・配信したメールが開封すらされず、行動につながらないケースは後を絶ちません。その背後には、情報の洪水と文脈のミスマッチという、構造的な課題があります。ここでは、現場で起きている「反応されない理由」をさらに深く掘り下げ、現実を可視化してみましょう。

1-1. 情報の洪水に埋もれる医師の受信箱

医師が1日に受け取るメールの現実

多くの医師は、以下のようなメールを日々受け取っています:

| 発信元 | メール内容 | 頻度の目安 |

|---|---|---|

| 製薬会社 | 製品紹介、講演会案内、資材提供 | 高 |

| 学会・研究会 | 年次大会、論文発表、参加募集 | 中 |

| 院内・医療機関内連絡 | 業務連絡、当直情報、会議通知 | 高 |

| 行政機関・公的機関 | 法改正情報、ガイドライン更新 | 低〜中 |

| 私的・専門外コミュニケーション | 同窓会案内、医師向けSNS更新など | 中 |

このように、情報の量と種類が多岐にわたるなかで、限られた注意を勝ち取るのは容易ではありません。医師は開封すべきメールと無視すべきメールを瞬時にふるいにかける「スクリーニング眼」を持っており、件名・差出人・配信タイミングがこの判断を大きく左右します。

スクロールの対象にもならないメールの特徴

- 件名に「自分ゴト感」がない(例:「新資材のご案内」など曖昧)

- 差出人が「製薬会社名」だけで、個別性が伝わらない

- 過去に開封したがメリットが少なかったという“学習”がある

このような特徴が重なると、受信ボックスで埋もれるだけでなく、ブロックや解除といった“マイナスの反応”につながる可能性すらあります。

1-2. メール単体では「関心」を捉えきれない

「関心」は時と状況で変わる

医師の関心は、日々の診療や症例、学会発表準備、院内方針などによって絶えず変動しています。

たとえば:

- 月曜日の朝は「当直明け」で新しい情報への集中力が低い

- 学会直前は「新データ」や「講演会動画」への興味が高まる

- 処方変更が迫られている時期は「同効薬比較」や「患者事例」の資料が求められる

このような変動に対し、テンプレート化された一律のメール配信では、そもそも関心のフックを作れません。さらに、「今この人は何に困っているのか?」「何を決めようとしているのか?」という“意図の把握”がないままの配信は、ただの通知で終わってしまいます。

医師の記憶に残る条件とは?

医師の記憶に残るメールは、「タイミング」「文脈」「自分ごと化」の3条件を満たしています:

| 条件 | 説明 | 実現手段の例 |

|---|---|---|

| タイミング | 関心が高い瞬間、または必要とされる直前に届く | 閲覧履歴に基づく行動予測配信 |

| 文脈 | 直前の行動や状態とつながっている | 前回見た製品の新情報、類似患者事例などを送る |

| 自分ごと化 | 職種・地域・診療科に即した内容と表現で構成されている | メール文言をテンプレートから動的生成する仕組みを導入 |

これらの条件が1つでも欠けると、メールは医師の「今この瞬間の判断」から外れ、読み飛ばされてしまいます。

つまり、“メールが反応されない”という現象は、受信者である医師の認知負荷や関心の変動という現実を踏まえずに、供給側の都合で情報を届けていることに起因しています。次章では、このギャップを埋め、メールが「読まれ、行動される」ために必要なアプローチを解説していきます。

2. 「反応されるメール」にするための4つの工夫

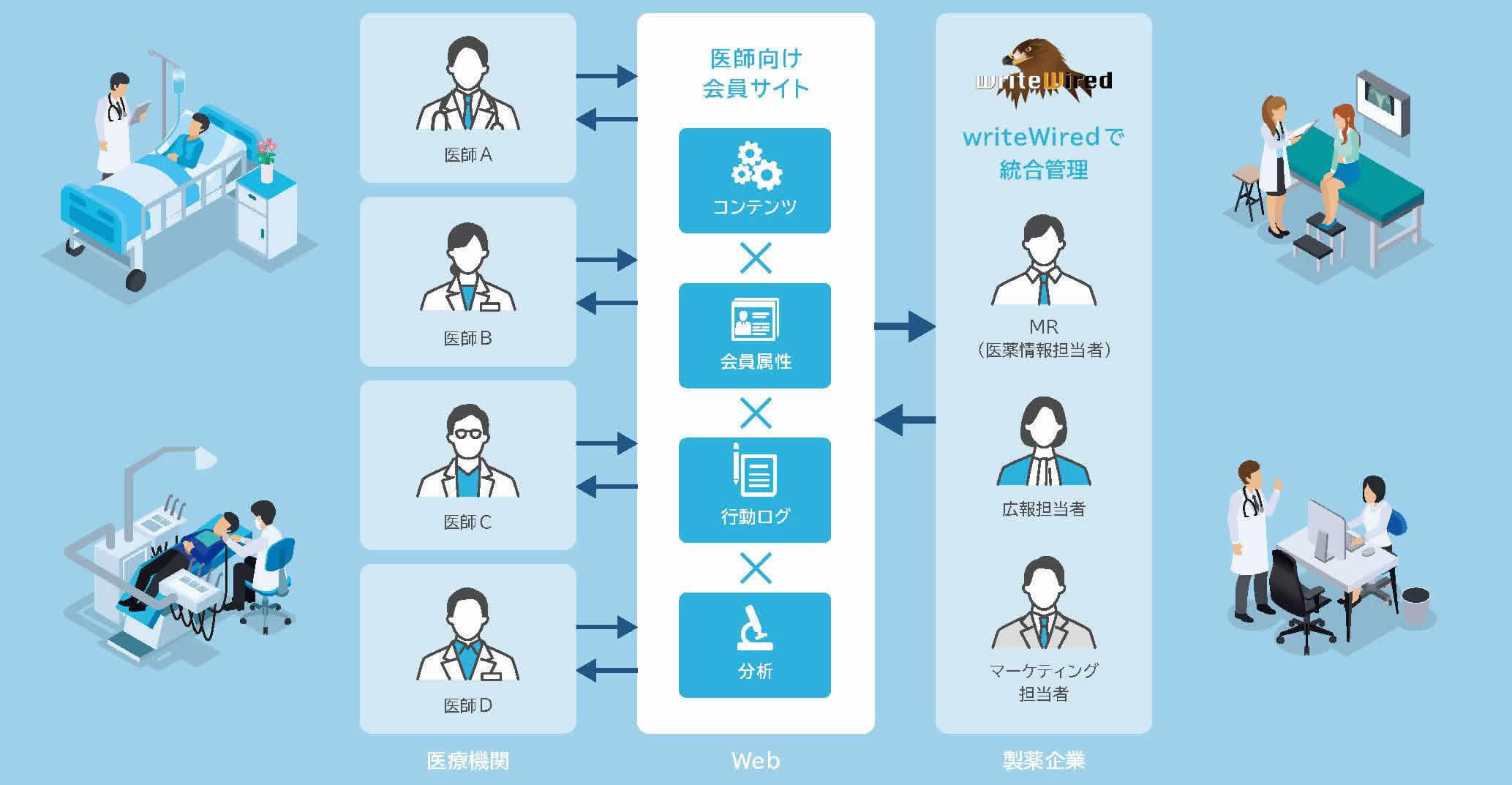

「反応されないメール」の原因が構造的な設計ミスにあるとすれば、それを打ち破るには“設計の前提”を変える必要があります。ここでは、会員サイトと連携しながら、反応されるメールを設計するための4つの具体的な工夫について、読み物形式で紹介します。

2-1. 会員サイトの行動ログをもとに内容を調整する

反応率を高めるために最も効果的なのが、「直近の行動に基づいた配信」です。たとえば、ある医師が最近「関節リウマチ」に関する製品ページをよく閲覧しているとしたら、その疾患領域に関連する症例動画や比較データの紹介をメールで届けるべきです。

こんな行動がヒントになる:

| 行動種別 | 例 | 利用方法の例 |

|---|---|---|

| 製品・疾患ページ閲覧 | RA治療薬ページ、疼痛管理ガイドライン | 関連動画、文献、スライド資料を案内 |

| ダウンロード履歴 | 学会スライド、投与設計サンプル | 類似資料やその活用事例をフォロー配信 |

| 過去のメール反応履歴 | クリックした内容や無視されたメールの傾向 | 配信テーマを絞り込み、好まれる表現を学習して適用する |

重要なのは“届けたい情報”ではなく“読みたくなる文脈”を優先する視点です。ユーザーの行動ログは、そのまま興味関心の反映であり、無関心な内容を避けるための“保険”でもあります。

2-2. サイト上の閲覧タイミングに合わせて配信する

「いつ届けるか」は「何を届けるか」と同じくらい重要です。多くの製薬企業では、曜日や時刻に関係なく一律配信されるケースが多いですが、会員サイトのログを分析すれば、医師ごとに“反応しやすい時間帯”が見えてきます。

例:医師タイプ別・メール開封タイミング傾向

| 医師タイプ | よく開封される時間帯 | 備考 |

|---|---|---|

| 大学病院勤務医 | 平日18時〜22時 | 診療・会議終了後。スマホ閲覧が中心。 |

| 開業医 | 昼休み(12〜14時) | 診療の合間にパソコンでまとめて確認。 |

| 若手勤務医・研修医 | 22時以降 | スマホ閲覧多く、文面の簡潔さと画面遷移の速さが重要。 |

| 複数病院兼務医師 | 週末午後、移動中 | 開封はモバイル中心。連続行動には向かない設計が必要。 |

医師の“時間帯ごとの状態”を意識することは、メール文面の長さやリンク先の情報量にも影響を及ぼします。忙しい時間帯には動画より図表、深夜は音声案内など、媒体選定にも配慮が必要です。

2-3. メール内のリンク先を「個別最適化」する

メール本文のリンク先が、全員に同じ「汎用ページ」である必要はありません。職種や閲覧履歴、診療科に応じてリンク先を切り替えることで、クリック後の体験を“自分向け”にすることができます。

例:パーソナライズされた遷移のシナリオ

| 属性 | 配信するメールの例 | リンク先例 |

|---|---|---|

| 開業医 | 「患者に配布できる資料が更新されました」 | PDFダウンロードページ(院内印刷対応フォーマット) |

| 病院勤務医 | 「学会発表のスライド要約が公開されました」 | 要点をまとめたPPT+疾患解説への動線付きページ |

| 薬剤師 | 「製剤特性と保存条件に関する資料のご案内」 | 分析データページ+薬局向けFAQ |

これにより、単なるクリック数だけでなく、メールからの回遊率や資料請求、イベント申込といった“深い行動”にまでつなげることができます。

2-4. 「次に見てほしい情報」への文脈設計

メールは単なる案内ではなく、「次の行動へのナビゲーション」です。つまり、今読んでいるメールが、次の閲覧や参加(例:セミナー、Web講演会、資材請求)へ自然につながる構成になっているかどうかが重要です。

文脈設計の基本ステップ

- 「この情報を見た人は次に何を気にするか?」を仮説化する

- 本文やリンクで次の行動を明示的に提示する

- 遷移先でも“関連性の高い次ページ”への導線を設ける

例:資材DLを起点としたナビゲーション設計

[メール]

件名:痛みの訴えが強い患者に―症例ベースの対処資料

本文:新たな疾患別対応資料を公開しました。以下からDL可能です。

→ [ダウンロードページへ]

[リンク先ページ]

DL完了後:関連動画「高齢患者への貼付位置の工夫」へ自動遷移

→ 資料+実践動画という連続体験を自然に設計

メール単体では完結させず、「行動の流れをデザインする」ことで初めて、反応率が行動率に変わります。

これら4つの工夫は、いずれも「医師の行動データを起点に設計する」ことが共通の出発点です。メールは単体ではなく、会員サイトという「行動の場」と組み合わせることで初めて、文脈を持ったコミュニケーションに進化します。反応率とは“読者の納得度”の可視化であり、それを引き出すには、設計者側が「相手の動き」を丁寧に読み解く力が求められます。

3. サイトとメールの「文脈」を一致させる設計

メールと会員サイトが別々のチャネルとして扱われていると、医師が“今求めている情報”に対して一貫した体験が提供されません。どれだけ内容が優れていても、メールで興味を持った情報にアクセスした際、サイト上での文脈が途切れていれば、その瞬間に関心はしぼみ、行動にはつながりません。ここでは、メールと会員サイトをひとつの“ストーリー設計”として扱い、文脈のズレを無くす方法を深掘りしていきます。

3-1. コンテンツ設計と配信設計を分けずに考える

「メールで届ける内容」と「サイトに掲載する内容」は、しばしば別々の担当者やチームによって制作されます。しかし、受け手である医師にとっては、それが同じテーマである限り、“1本の流れ”として受け止められます。

つまり、片方が最新の疾患トピックに触れていても、もう片方が過去の情報にとどまっていれば、文脈が崩れてしまいます。そうならないために、設計段階から配信・掲載のタイミング、トーン、内容を調整する必要があります。

例:特集キャンペーンを構成要素ごとに連動させる

| 要素 | 内容例 | 文脈設計の工夫 |

|---|---|---|

| メール件名 | 「新しい治療指針が公開されました」 | 診療科・職種に応じて文言をカスタマイズ |

| メール本文 | 「糖尿病患者のHbA1c改善に関する最新資料をまとめました」 | 関連スライド・動画・ガイドラインの紹介文とリンクを挿入 |

| リンク先ページ | 「糖尿病診療のアップデート特集ページ」 | 関連資料が時系列で整理され、読み進める構成になっている |

| ページ内バナー | 「HbA1c改善に寄与するセミナー申込はこちら」 | 興味の段階に応じて“次の行動”を提案 |

| 関連メール(追送) | 「前回ご覧いただいた内容に関連する動画が追加公開されました」 | 継続的な関心を支える情報更新として設計 |

このように、チャネルごとの役割を整理しながらも、一貫したストーリーで構成することが「次の行動」への違和感のない誘導を実現します。

3-2. 医師の「行動予測」に基づいたナビゲーションを用意する

人は関心があるときほど“次に知りたいこと”が自然と生まれます。その流れを止めず、導いていくためには、メールの文面やリンク先ページに“次を想定した設計”が必要です。

ここで有効になるのが、「行動予測」に基づいたナビゲーション。医師の行動履歴と、類似ユーザーの傾向をもとに、次に関心を持ちそうな情報を提案していく仕組みです。

例:行動パターンにもとづく文脈レコメンドの設計

| 直近の行動 | 想定される関心 | 推奨されるナビゲーション例 |

|---|---|---|

| 疾患領域の解説動画を最後まで視聴 | 実地での診療支援ツール | 「この疾患に関する診療チェックリストをDL」バナーを表示 |

| 治療薬比較資料をDL | 自院の採用検討に向けた情報 | 「同効薬との比較ポイントまとめ」ページへの導線 |

| 学会スライドの閲覧が増えている | 学会・研究会への参加準備 | 「関連する学会講演動画一覧」「参加予定イベント登録」への案内 |

| ある製品ページを複数回閲覧 | 処方検討の段階/患者相談を控えている可能性 | 「患者指導動画」「副作用マネジメントQ&A」への動線を明示する |

このようなナビゲーションは、サイト内だけでなく、メール文面の末尾、マイページ上のおすすめ欄、動画視聴完了後の自動表示など、複数チャネルに連動させるとより効果的です。

メールとサイトは“別々の施策”ではなく、“ひとつの会話”として設計することが、デジタルチャネルで医師の反応を得る鍵です。医師の頭の中の“文脈の流れ”を断ち切らずに連続させるために、すべての接点に「次の問いに答える意志」を宿らせる。これが、真に反応を引き出す設計思想です。

4. 分析から次の一手へつなげる

メールや会員サイトは、ただ配信した・公開したという“送り手側の都合”では完結しません。真の成果は、「医師がどう反応したか」「その反応をどう読み解き、次のアクションにつなげるか」にかかっています。ここでは、行動データの見方と活かし方を、現場で使える視点で掘り下げます。

4-1. メールとサイトの行動ログを統合分析

施策の効果を可視化するためには、メール配信と会員サイトで発生した行動を「一連のストーリー」として捉えることが重要です。単体のKPI(開封率、クリック率、DL数など)を見るだけでは、本質的な改善点は見えてきません。

行動ストーリーをたどる:時系列ログ連結の視点

| 行動フェーズ | 主なログ項目 | 分析で得られるインサイト例 |

|---|---|---|

| フェーズ1:受信 | メール開封日時、端末種別 | 開封される件名の傾向、曜日・時間帯別の反応率 |

| フェーズ2:反応 | クリック率、リンク別クリック数 | メール文面の魅力度、どのコンテンツが最も期待を集めたか |

| フェーズ3:訪問 | 着地ページ滞在時間、直帰率 | 誘導先の文脈一致度、ページの読了率 |

| フェーズ4:回遊 | セッション中の閲覧ページ、遷移パターン | 興味の広がり方、コンテンツ構造の良否 |

| フェーズ5:成果 | DL完了、動画完視聴、セミナー申込 | コンバージョンに貢献した要素、最終行動との因果関係 |

たとえば、「クリックはされたが直帰率が高い」場合、それはメールとサイトの“文脈の食い違い”を示唆しています。逆に、滞在時間が長く複数ページを回遊したのに最終行動がない場合は、「行動の導線不足」や「決め手となるコンテンツ不在」の可能性が浮かび上がります。

4-2. 成果から学び、シナリオを改善する

どんなに丁寧に設計されたメールやページであっても、医師すべてに同じように響くことはありません。だからこそ、データから“何が響いたか・何が響かなかったか”を読み取り、施策全体を成長させるサイクルが必要です。

成果別・改善への視点

| 分析対象 | 高成果の兆候 | 改善すべき兆候 | 改善アプローチの例 |

|---|---|---|---|

| 開封率 | タイトルに具体性・時間性あり | 抽象的/汎用的な表現が多い | 疾患名や「3分でわかる」などの時間訴求を加える |

| クリック率 | 見出しとCTAが連動している | 文章内に埋もれて目立たない | CTA(行動喚起)をボタン型に変更、配置を工夫 |

| コンテンツ回遊率 | 関連リンクが段階的に配置されている | 外部リンクが多く“場”が分断されている | ナビゲーションを固定化し、文脈に沿ってリンクを設計 |

| 資料DL・申込率 | 明確なベネフィットが説明されている | 情報量過多で迷わせている | 「誰に・何ができる・何のために」の3要素で再構成 |

4-3. 改善サイクルを文化にする

反応を分析して次に活かす。この当たり前の営みを、施策単位の“アドリブ”ではなく、組織全体の文化として根付かせることが、デジタル施策の持続的成長には不可欠です。

小さな改善を積み上げる仕組みづくり

- 配信ごとに「ログ収集→小評価→改善案」までを1サイクルで設計する

- 定例会やチームチャットで「反応ログの共有」を習慣化する

- 失敗配信も含めて「ノウハウ化」「再利用」を目的としたストックを作る

- 同じテーマを配信するときに「過去の反応傾向」を参照するクセをつける

このように、改善を“試行錯誤の連鎖”ではなく、“再現可能な知識の蓄積”とすることが、チーム全体の反応精度を引き上げていきます。

医師の反応は、偶然ではなく“設計と改善”の蓄積によって得られる成果です。行動ログという「無言の声」を聴き取り、それを意味のある行動設計へと翻訳する――それこそが、会員サイトとメール配信を“価値のある接点”に変えていく、もっとも地道で確実な方法なのです。

5. メール配信と会員サイトの連携が、医師の反応を変える

医師の関心を捉え、行動を引き出すには、ただ「伝える」だけでは不十分です。重要なのは、“どのタイミングで、どのような文脈で、何を届けるか”を設計し、その文脈をサイトとメールの両面で一貫して体現することです。ここでは、第1章〜第4章で取り上げた要点をふまえながら、実務に落とし込むための要点を整理します。

5-1. メールと会員サイトは“一体の接点”である

従来、多くの製薬企業ではメールと会員サイトを別々の施策として管理してきました。しかし、医師の行動は“横断的”です。メールをきっかけにアクセスし、サイトで情報を確認し、場合によっては再度メールから別の行動を起こす。

この一連の流れの中で、チャネルごとにトーンや情報の出し方がずれていれば、違和感やストレスが生まれ、行動は途切れてしまいます。逆に、一体設計された体験であれば、「自然に読み進め、必要なときに必要な情報にたどり着ける」ストレスのない動線が作られます。

医師の反応を高める一体設計の基本要素

| 項目 | 一体設計の考え方 |

|---|---|

| コンテンツ設計 | サイト・メールで扱うテーマを揃え、役割を分担する |

| タイミング設計 | サイト閲覧傾向や医師の生活リズムにあわせた時間に配信 |

| 導線設計 | メール→サイト→次の行動(DL・視聴・申込)を連続的にデザイン |

| フィードバック分析 | ログを一連で取得・分析し、改善に活かす |

このように、チャネルを超えてひとつの「ストーリー」として接点を設計することで、断片的な情報提供ではなく、継続的な関与を促す設計が可能になります。

5-2. 医師の行動と“対話”する視点を持つ

メールも、サイトも、コンテンツも、すべては「情報の押し付け」ではなく「関心との対話の機会」として設計すべきです。医師は何かを知りたがっている、あるいは決断に悩んでいる。その“問い”を想定し、先回りして応答するのが私たちの役割です。

医師との“非対面対話”を成立させる問いかけの設計例

| 想定される医師の問い | 応答となる情報設計例 |

|---|---|

| この疾患に新しい治療法はあるか? | メール件名「○○疾患に新機序、登場」→リンク先に図解+比較資料 |

| 実際にどうやって使えばいいのか? | 導入ガイド、投与例動画、患者タイプ別の活用フロー |

| 似たような薬とどう違う? | 同効薬比較資料、論文ハイライト、作用点の図解 |

| 他の先生はどう見ている? | Web講演会動画、アンケート調査結果レポート |

このような“問いと応答”を重ねていくことで、医師にとっての「また開きたくなる」「続きが気になる」接点が生まれ、関心はやがて信頼へと変わります。

5-3. 小さな設計が、大きな成果を生む

ここまで解説してきたような一体設計、文脈の整合、ログ分析といった要素は、決して難しい技術やツールがなければ実現できないわけではありません。むしろ重要なのは、現場の配信設計者・コンテンツ担当者が「ひとりの医師の目線で考える」こと。そして、メール1通、リンク先1ページに至るまで、「行動を生む設計」が意図されているかを問い続けることです。

成果は、積み上げの結果です。すぐに大きな反応が出なくても、行動を観察し、修正を重ね、“医師の問いに一歩ずつ応える姿勢”を貫くことが、やがて大きな成果へとつながっていきます。

メールと会員サイトを、ただの“情報提供チャネル”から“対話と導線の設計空間”へと進化させる。それは、配信者側が「届ける」視点を超えて、「聴き、応える」姿勢を持てるかにかかっています。文脈、タイミング、動線、分析——どれも“医師の頭の中のストーリー”に寄り添うための手段にすぎません。

最も反応を生む接点とは、最も相手の立場に立った設計がなされたものなのです。